L’architettura Aborigena in Australia: armonia con la terra e la cultura

In breve – Architettura aborigena in Australia

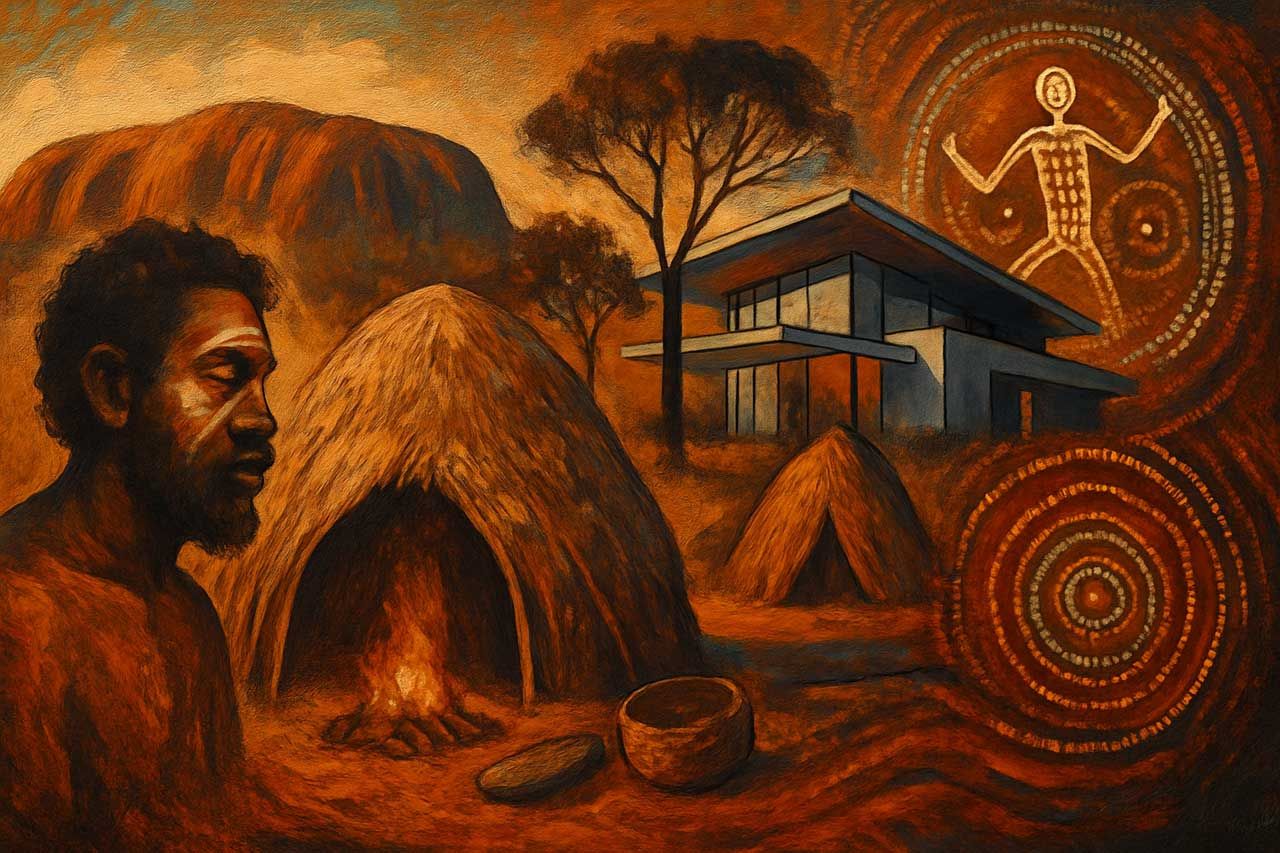

- L’architettura aborigena nasce da un legame profondo con il territorio: rifugi, ripari temporanei e strutture leggere rispondono al clima, alle stagioni e alle risorse disponibili.

- Non esiste un unico “modello” di casa aborigena: ogni popolo e territorio ha sviluppato forme, materiali e soluzioni diverse, in dialogo con il paesaggio e il proprio stile di vita.

- Capanni di frasche, ripari di pietra, strutture in corteccia o spinifex raccontano un’architettura organica, nomade e sostenibile, dove nulla è separato dalla natura.

- Molti principi di questa visione hanno ispirato anche l’architettura australiana contemporanea, attenta a luce, ventilazione naturale e relazione con il luogo.

- Visitare questi luoghi significa avvicinarsi a una cultura che vede la Terra come un essere vivo: è essenziale farlo con rispetto, seguendo le indicazioni delle comunità locali.

Prima di partire: per visitare l’Australia serve quasi sempre un visto turistico. I cittadini italiani idonei usano di solito il visto eVisitor (subclass 651), da richiedere online. Puoi approfondire nella nostra guida ai visti turistici per l’Australia .

Sommario Articolo

- In breve – Architettura aborigena in Australia

- Architettura aborigena in Australia: Luoghi e tipologie abitative

- Utensili tradizionali aborigeni per la preparazione del cibo

- Architettura australiana contemporanea: sostenibilità e design ispirato alla cultura aborigena

- Oltre il racconto: dove incontrare l’architettura aborigena in Australia

- Richiedi il visto eVisitor per scoprire l’architettura aborigena in Australia

- Domande frequenti sull’architettura aborigena in Australia

L’essenza degli Aborigeni risiede nel loro stesso nome che deriva dal latino “ab origine”, ossia dall’origine: è indicativo, in buona sostanza, al popolo autoctono, a coloro che abitano un territorio sin dalle origini. È così dunque che le necessità primordiali di ciascuno, insegnano a mano a mano a ricercare la soddisfazione delle esigenze di vita, dall’acqua al cibo, dagli indumenti alla casa, come luogo di protezione, di calore e, a mano a mano, di famiglia.

Prevalentemente cacciatori ed agricoltori, gli Aborigeni d’Australia si sono sempre affermati e distinti per la loro profonda ed intima connessione spirituale con la madre Terra e, inevitabilmente questo approccio ha influito anche sulle caratteristiche e sulla evoluzione dell’architettura aborigena in Australia, la cui essenza sta in una profonda integrazione con l’ambiente naturale e nel riflesso di una cultura nomade o semi-nomade.

È per questo che non ci troviamo di fronte a costruzioni monumentali o permanenti, ma di fronte ad un concetto di architettura che potremmo definire effimera, che riflette il carattere temporaneo o semi-permanente, basate sulla necessità di rispondere ad esigenze di riparo e progettate in relazione ai cicli stagionali e alla disponibilità delle risorse offerte dalla natura.

Architettura aborigena in Australia: Luoghi e tipologie abitative

Un territorio così esteso come quello dell’Australia, che offre una moltitudine di paesaggi diversificati, offre svariati luoghi in cui poter insediare villaggi ed abitazioni e spunti di progettazione diversificati che inducono a scelte di tipologie abitative altrettanto differenziate in relazione alle esigenze climatiche, alla vegetazione ed allo stile di vita che caratterizza i diversi gruppi aborigeni che costellano il Paese.

Ci troviamo generalmente di fronte a ripari naturali, grotte o antri naturalmente scavati nella roccia, praticamente offerti dalla natura stessa per millenni e capaci di garantire sicurezza e frescura. Qui spesso si leggono sulle pareti rocciose interessanti rappresentazioni di arte rupestre aborigena, a testimonianza della lunga occupazione e della storia vissuta dagli abitanti di questi luoghi che, attraverso la loro arte ed i contenuti raffigurati, hanno caricato questi luoghi di un profondo, significativo contenuto spirituale e culturale, molte volte legato al Dreamtime ed ai tempi della creazione del mondo, degli animali, delle piante, degli spiriti ancestrali e delle leggi sociali.

Le pareti sono spesso decorate con mappe indicative di sorgenti d’acqua o percorsi di caccia, ma anche con scene rappresentative di cerimonie o riti, rappresentando la vita della comunità e un interessante strumento di comunicazione giunto fino ai giorni nostri.

Tra i rifugi tradizionali costruiti dai popoli Aborigeni Australiani più comuni annoveriamo i Wurley e Gunyah, rifugi temporanei caratterizzati da strutture semplici da costruire e abbattere, diffusi prevalentemente nelle regioni dell’Australia settentrionale e centrale. Rispondevano alle esigenze dettate dallo stile di vita nomade e semi-nomade delle comunità, e, a seconda del clima e delle disponibilità di risorse naturali, potevano variare di dimensione fino anche a diventare strutture semi-permanenti e, talvolta, parte di villaggi con costruzioni più robuste e durature.

Si tratta di manufatti realizzati con materiali naturali, utilizzando rami e bastoni per la struttura portante, corteccia per coprire la struttura e garantire il riparo da sole, pioggia, vento ed agenti atmosferici. Foglie, erba e terra servivano per perfezionare sia l’isolamento, sia la stabilità. Forme e dimensioni potevano variare a seconda del gruppo, della regione, del clima e della finalità: potevano essere piccole strutture dal design a cupola o a capanna oppure ancora di forma conica, che a seconda delle esigenze potevano assumere dimensioni maggiori, magari appoggiandosi ad un albero per ottenere supporto e maggiore stabilità.

A seconda delle dimensioni poteva essere allestito all’interno o nelle vicinanze, un piccolo focolare utile per cucinare, scalarsi ed allontanare spiacevoli ospiti quali insetti ed animali. Funzionali ed efficienti esse sono dunque il riparo per dormire, riposare e svolgere le attività della quotidianità al sicuro, nel totale contatto con la natura.

I loro letti e le loro coperture erano realizzati con stuoie intrecciate e pelli di animali, giacigli accoglienti per dormire e proteggersi dal freddo.

Un altro tipo di rifugio temporaneo usato dai popoli aborigeni prende il nome di mia-mia, una parola semplice e condivisa da diverse lingue indigene australiane per identificare queste abitazioni, solitamente simili alle capanne, sempre realizzate con i materiali offerti dalla natura e sempre reperibili nell’ambiente circostante e, pertanto, variabili a seconda della stagione. Parliamo di rami, cortecce, foglie ed erba, assemblati per realizzare strutture semplici come tettoie, spesso addossate ad alberi.

Talvolta assumono la forma di cupola o ferro di cavallo ed è interessante il sistema costruttivo dei telai, realizzati con rami curvati e poi ricoperti. Sebbene queste abitazioni fossero realizzate e presto abbandonate, coerentemente con lo stile di vita nomade o semi-nomade delle tribù, la loro costruzione rifletteva sempre una forma di progettualità intrinseca legata, in primis, alle risorse disponibili e alle esigenze dettate dall’ambiente: nelle regioni aride, ad esempio, ritroviamo strutture semplici, mentre nelle aree più umide, diventavano più robuste e capaci di garantire maggiore protezione dalla pioggia.

In buona sostanza, i rifugi mia-mia non sono molto differenti dai wurley, così chiamati in lingua Kaurna, la lingua tradizionale degli aborigeni originari delle pianure di Adelaide, in Australia Meridionale. In realtà lo stesso tipo di riparo può assumere un nome diverso a seconda della lingua aborigena australiana: così il termine mia-mia derivato dalla lingua Wadawurrung, diventa Humpy in lingua Jagera oppure, genericamente, Gunyah, oppure ancora Wiltija nella lingua Pitjantjatjara e Yankunytjatjara o anche Coornts per il popolo Noongar.

Il termine mia-mia è talmente entrato nell’uso comune che, ancora oggi, identifica i fornitori di alloggi comunitari, una sorta di agenzia immobiliare che aiuta gli aborigeni a trovare “casa”. Di fatto, a prescindere dal nome, identificano quei ripari che simboleggiano la profonda capacità di questi popoli di vivere in armonia con la natura ed in simbiosi con il paesaggio, che conoscono intimamente.

Nelle regioni più aride e desertiche, dove generalmente le caratteristiche naturali non consentono l’approvvigionamento di materie prime per realizzare le capanne, gli aborigeni si servivano di cumuli di terra e dune di sabbia con la funzione di barriere naturali contro il vento, talvolta potenziati con rami ed arbusti secchi per realizzare schermature.

Che cos’è un rifugio mia-mia nella tradizione aborigena?

Il mia-mia è un rifugio tradizionale aborigeno, semplice e temporaneo, costruito con rami, frasche, cortecce e foglie raccolti sul posto. Serve a proteggere dal vento, dalla pioggia o dal sole e viene adattato di volta in volta al clima, alla stagione e alle risorse disponibili, in armonia con il paesaggio circostante.

Esaminata ed approfondita l’architettura abitativa, apriamo una finestra per approfondire le caratteristiche delle aree cerimoniali e dei campi base, aree tuttora esistenti e destinate ad accogliere un numero maggiore di persone sia per raduni comunitari, sia per lo svolgimento delle cerimonie.

Anche in questo caso si tratta di strutture semplici, non particolarmente elaborate, che si riconoscono per la loro funzione sociale e spirituale da alcune caratteristiche: l’orientamento, ad esempio, è il criterio essenziale secondo il quale si sceglie la posizione geografica, per sfruttare l’ombra degli alberi ed evitare corridoi di vento al fine di proteggersi dai venti dominanti e, magari, captare e canalizzare brezze rinfrescanti.

In ogni caso, le scelte materiche così come quelle strutturali e geografiche sono sempre profondamente improntate ad una sensibilità ecologica forte ed al rispetto per la natura. Essi rappresentano il punto centrale nel quale si concentra e si manifesta il legame indissolubile tra il popolo aborigeno, la Terra ed il Dreamtime: i luoghi sacri, come il cratere di Wolfe Creek, dunque, assumono il ruolo di porte verso il sacro, dove si manifesta in maniera forte e sentita, il legame con gli antenati e si avverte lo spirito della forte identità culturale ancestrale.

Coerentemente con questo concetto intrinseco di essenzialità e funzionalità delle architetture abitative aborigene, totalmente integrate con la natura e realizzate con le risorse offerte dalla natura stessa, anche l’arredamento e le suppellettili sono ispirate dagli stessi temi e sono caratterizzati dai principi di funzionalità, portabilità e sempre da una intima connessione con le risorse naturali, fonte di approvvigionamento e vita. Sulla base del loro istinto nomade, l’idea di accumulare beni superflui non appartiene loro: piuttosto sono ispirati ad una cultura che si sposta costantemente e con regolarità.

Utensili tradizionali aborigeni per la preparazione del cibo

Una curiosità dalla vita quotidiana: il pane “damper”

Gli aborigeni australiani tendono dunque a ricercare in natura tutto quanto può essere utile a soddisfare le esigenze umane della quotidianità e hanno, da sempre, saputo ingegnarsi per trasformare gli stessi prodotti secondo le necessità e renderli utili e funzionali. Così, hanno costruito le macine, grinding stones, per macinare semi, noci, radici, utilizzando pietre grandi e piatte usate come basi e pietre più piccole come macinelli: questo utensile era indispensabile per la preparazione del “damper“, il pane tradizionale.

Si tratta di un pane semplice, il cui nome deriva dall’inglese “to dampen”, ossia smorzare per rappresentare la sua capacità di smorzare la fame. Impastato in ciotole capienti, originariamente con farina macinata da semi locali, oggi si usa la comune farina di grano, mescolata con acqua, sale, bicarbonato di sodio come agente lievitante, burro o altri grassi, naturalmente in età moderna. L’impasto non va lavorato eccessivamente per evitare che diventi gommoso e, una volta raggiunta la giusta compattezza e morbidezza, viene suddiviso in tante forme tonde e schiacciate come focacce, incise a croce sulla parte superiore per facilitare la cottura ed il successivo taglio a spicchi e, subito dopo portato a cottura.

Un tempo, la cottura tradizionale, era effettuata sulle braci dei fuochi da campo. Oggi, avvolgendo le pagnotte nella carta stagnola viene spesso portata a cottura direttamente sotto la cenere, oppure in padella. Attualmente si cuoce anche in forno ad una temperatura di 180° – 200° per circa 40 minuti o, comunque fino a che la superficie non assume una gradevole colorazione dorata e, battendo la pagnotta sul fondo, si sente un suono di vuoto. Può essere servito caldo, accompagnato da marmellata, sciroppo d’acero, burro e rappresenta un pasto genuino e veloce, perfetto per pic nic e barbecue.

Dopo questa breve divagazione sul pane, torniamo ai nostri utensili e passiamo alle scodelle, ai vassoi, ai piatti ed ai recipienti in generate, realizzati con la corteccia o con il legno, utilizzati quotidianamente per raccogliere, trasportare e preparare il cibo ma anche per mangiarlo.

Per trasportare l’acqua invece erano soliti realizzare contenitori a forma di scodella allungata, in legno eppure corteccia, denominati coolamon. In realtà questi erano contenitori multiuso pratici per il trasporto non soltanto di acqua ma anche di cibo, beni personali e perfino neonati. Spesso erano utilizzati anche per separare il grano dal guscio: insomma, con il loro ingegno gli aborigeni sapevano rendere poliedrico e multifunzionale qualsiasi oggetto generato dalla loro creatività. Tra questi le tante borse e ceste realizzate attraverso la tessitura di fibre vegetali, utilizzate per la raccolta ed il trasporto di cibo e oggetti di varia natura.

Le abitazioni degli aborigeni erano il luogo per custodire anche gli utensili per la caccia e la raccolta: troviamo oggetti quali lance e propulsori, denominati woomera, armi fondamentali per le attività di caccia, capaci di aumentare la forza e la distanza del tiro della lancia.

Uno strumento a tutti noto, divenuto ormai iconico è il boomerang, usato sia per le attività di caccia sia per i combattimenti e, spesso, anche per la celebrazione dei riti cerimoniali e propiziatori.

Di uso molto comune e facilmente reperibili in natura sono i cosiddetti bastoni da scavo, precisamente digging sticks, molto utili se non addirittura essenziali per dissotterrare radici, tuberi e piccoli animali.

Per le attività di caccia gli aborigeni si avvalevamo anche di ingegnose reti e trappole realizzate con fibre vegetali, sempre gelosamente custodite nelle loro abitazioni rupestri ed usate per la pesca e la cattura di uccelli o piccoli animali australiani.

Non da ultime, anzi, di fondamentale importanza, nelle dimore aborigene troviamo sempre strumenti per il fuoco, quali pietre focaie, bastoncini per accendere ed alimentare il fuoco che era essenziale per cucinare, per scaldarsi, tenere lontano e spesso difendersi da insetti ed animali, anche pericolosi.

Oltre agli utensili ed oggetti di uso quotidiano, siamo soliti ritrovare interessanti manufatti intrisi da un profondo significato spirituale e che racchiudono l’essenza stessa della cultura del popolo aborigeno. Si tratta di oggetti cerimoniali e oggetti d’arte come i bastoni da ballo piuttosto che gli strumenti musicali come il didgeroo o le opere d’arte realizzate con maestria su cortecce e rocce.

Sembra quasi ripetitivo, ma mai superfluo, ribadire che ogni oggetto, ogni manufatto è proiezione e riflesso della conoscenza ancestrale e della profonda connessione con la natura e con la terra. Anche la realizzazione di tali oggetti richiede una profonda conoscenza materica dei prodotti della natura oltre che delle tecniche di lavorazione e trasformazione tramandate di generazione in generazione. La semplicità ed essenzialità che caratterizza tali manufatti non ci riporta ad una immagine di povertà ma ci proietta verso una dimensione in cui regnano saggezza e spirito di adattamento, ingegno e capacità creativa capaci di riflettere un modello di vita certamente sostenibile e sempre profondamente ispirato ed armonizzato con la natura e con l’ambiente circostante.

Questa breve fotografia sull’architettura dei popoli aborigeni dell’Australia, dei loro semplici arredi e quotidiani oggetti d’uso vuole essere una occasione per sottolineare quanto sia profondo il legame tra l’uomo e la natura in ogni aspetto dell’esistenza ed espressione di vita, una vita che si apre verso una prospettiva organica. Non possiamo definirli “primitivi”, anzi: gli aborigeni d’Australia sono profondi conoscitori dell’ambiente, della natura, delle sue potenzialità e del patrimonio da cui poter attingere strumenti e capacità di adattamento, creatività e vitalità in una straordinaria connessione spirituale con la terra che è imprescindibile ed indissolubile.

Approfondire e studiare queste forme di vita significa non soltanto comprendere che sono dotati di un patrimonio culturale immenso, ma attingere ad un know how di essenzialità, sostenibilità e rispetto per il mondo naturale che rappresenta la base della vita, della rinascita e della conservazione della specie umana.

Quando parliamo di architettura organica in riferimento alle costruzioni aborigene, naturalmente intendiamo sottolineare sia la capacità di adattarsi al clima ed all’ambiente australiano, sia la capacità di queste opere di integrarsi con l’ambiente circostante e con le esigenze di coloro che la abitano, consapevoli che usiamo una terminologia molto moderna e facciamo un salto avanti nel tempo, visto che l’architettura organica è stata resa celebre da architetti come Frank Lloyd Wright, architetto che ha rivoluzionato l’architettura americana ed è vissuto a cavallo tra XIX e XX secolo.

Perché l’architettura aborigena può essere definita “organica”?

L’architettura aborigena può essere definita “organica” perché nasce dall’osservazione diretta del territorio: sfrutta ombra, vento, pendenze del terreno e materiali locali senza imporre forme rigide alla natura. I ripari si adattano al paesaggio e ai cicli del clima, invece di cercare di dominarli.

Architettura australiana contemporanea: sostenibilità e design ispirato alla cultura aborigena

A questo punto, dopo aver esaminato le caratteristiche dell’architettura aborigena australiana, per completezza apriamo una breve finestra sulle caratteristiche che l’architettura oggi ha ereditato dal passato, certi che lo spirito che guida tali popolazioni resta sempre profondamente legato alla natura ed alla terra e spinto dalla loro stessa forza.

Sappiamo che tutte le scelte sono profondamente legate, da sempre, alla vasta gamma di climi che caratterizza il Paese, dai deserti torridi alle coste umide e tali caratteristiche così diametralmente opposte, hanno inevitabilmente condizionato le scelte di architetti e progettisti che hanno imparato, nel tempo, a progettare strutture capaci di resistere a tali condizioni, pensando addirittura a soluzioni capaci di sfruttare le stesse condizioni climatiche a proprio vantaggio.

A cominciare dai materiali, molti architetti australiani scelgono di utilizzare materiali locali, come il legno, la pietra e la terra battuta perseguendo così due risultati di encomiabile rilevanza: da un lato si riduce l’impatto ambientale derivato inevitabilmente dal trasporto, dall’altro si crea un legame anche ora più intimo e stretto tra la costruzione ed il paesaggio circostante, esaltando così il concetto di architettura organica che, fondamentalmente si basa su una profonda simbiosi tra il manufatto ed il suo ambiente naturale.

Così, per esaltare questo concetto, cominciano a sfumare i confini tra interno ed esterno si dà spazio a grandi vetrate che annullano i limiti ed aprono prospettive verso gli ampi spazi aperti che si estendono nel paesaggio e offrono così agli abitanti la costante connessione con la natura, tema essenziale della cultura australiana da sempre.

L’attuale architettura australiana ha fatto suoi i concetti di sostenibilità, funzionalità e un profondo, intimo rispetto per paesaggio e natura che diventano temi di uno stile ricorrente e particolare.

L’impegno per la sostenibilità resta uno dei temi più significativi degli architetti australiani che tendono a progettare opere dal minore impatto ambientale possibile, con l’ausilio dei materiali locali e servendosi del clima stesso per ridurre il consumo energetico, implementando sistemi passivi per il riscaldamento ed il raffrescamento domestico. Si avvalgono di un approccio biofilico dell’architettura, dal greco bios “vita” e philia “amore”, che prevede l’integrazione di elementi naturali negli ambienti costruiti al fine di migliorare il benessere fisico e psicologico delle persone. Prevede, ad esempio, l’installazione di ampie finestre, la realizzazione di giardini verticali e tetti verdi, un criterio di fusione degli spazi interni ed esterni al solo fine di connettere gli abitanti con la natura.

In questo modo l’architettura entra in perfetta armonia con il paesaggio e sembra quasi toccare la terra con leggerezza: questo concetto è stato affermato in particolare dall’architetto australiano Glenn Murcutt, vincitore del premio Pritzker Prize nel 2022,le cui strutture sono solitamente posizionate in modo da massimizzare ed ottimizzare vista, visuale e luce naturale, e si integrano in maniera morbida e leggera con il paesaggio per mezzo di forme organiche fatte con materiali naturali, che si plasmano e si modellano sulle forme della natura con linee orizzontali capaci di integrare gli edifici nel loro ambiente, sia esso il deserto, la costa o la foresta pluviale.

Così si assiste ad una sorta di sperimentazione di nuove tecnologie e soluzioni progettuali innovative capaci di garantire la resilienza degli edifici anche di fronte a condizioni estreme del clima, che talvolta può offrire calore intenso o anche inondazioni e incendi. Si assiste così a progettazioni e costruzioni che utilizzano soluzioni con sistemi di ventilazione incrociata o cross-ventilation, che sfrutta il movimento naturale dell’aria per rinfrescare gli ambienti con uno specifico, progettato, posizionamento delle aperture: ma si progettano anche ombreggiature strategiche, tetti che raccolgono l’acqua piovana.

Le città si popolano di grattacieli e complessi residenziali studiati per integrare facciate verdi e sistemi per il riutilizzo dell’acqua, come avviene nel famoso One Central Park a Sydney, esempio di architettura sostenibile e biofilica, opera del l’architetto francese Jean Nouvel in collaborazione con il botanico Patrick Blanc. Qui, il 50% delle facciate delle due torri è coperto da giardini verticali che ospitano circa trecentocinquanta specie vegetali tra autoctone ed esotiche. Questa scelta progettuale oltra a rendere esteticamente gradevole il complesso, migliora l’isolamento termico ed acustico e purifica l’aria.

Un sistema capace di catturare l’energia solare contribuisce all’illuminazione naturale degli spazi interni e ad una riduzione del fabbisogno energetico. Insomma, un edificio innovativo, pluri premiato a livello internazionale per essere uno dei più sostenibili al mondo!

A questo punto non resta che regalarsi una fantastica avventura in questa Terra così ricca di spunti e bellezze che attraversano epoche millenarie e ancora oggi sono capaci di regalare scorci ed immagini dalla suggestione mozzafiato. Si raccomanda sempre una adeguata informazione relativa ai luoghi e agli spazi che si intende visitare, alle condizioni fisiche e climatiche, raccogliendo tutte le informazioni che possono rendere edotti e facilitare viaggio e permanenza.

A cominciare dalla prima condizione indispensabile alla partenza: la dotazione del visto per l’Australia obbligatorio, come l’eVisitor o eventuale altra autorizzazione relativa al Paese di provenienza. eVisitor è un visto elettronico, che consente ai cittadini dei vari Paesi, tra cui gli italiani, di entrare in Australia e goderla per ragioni turistiche, familiari o legate agli affari come conferenze e convegni, purché non di tipo remunerativo. Ha durata dodici mesi e consente, nell’arco dell’anno, di effettuare anche più ingressi in Australia. Ottenuto il visto obbligatorio, nulla potrà distogliere l’attenzione dal principale obiettivo della conoscenza e del godimento di questa Terra fantastica ed difficilmente pareggiabile.

Se ti interessa anche il lato storico della città, puoi dedicare una giornata a un percorso storico a Sydney tra The Rocks, Circular Quay e Macquarie Street.

Per esplorare altre destinazioni, stagioni e consigli pratici, torna alla pagina Turismo in Australia.

Oltre il racconto: dove incontrare l’architettura aborigena in Australia

Luoghi e paesaggi da osservare con occhi nuovi

Molte forme di architettura aborigena tradizionale non sono costruzioni monumentali, ma ripari leggeri, tracce nel paesaggio, resti di antichi insediamenti. In alcune regioni è possibile avvicinarsi a questi luoghi accompagnati da guide aborigene o da operatori che lavorano in collaborazione con le comunità locali.

- parchi nazionali e aree protette dove sono presenti resti di ripari e luoghi di vita quotidiana;

- centri culturali e visitor centre gestiti o co-gestiti dalle Traditional Owners, che aiutano a leggere il paesaggio;

- tour guidati che raccontano come clima, venti, acqua e risorse abbiano plasmato rifugi, percorsi e luoghi di incontro.

Architettura contemporanea ispirata ai First Nations

L’attenzione all’ombra, alla ventilazione naturale, alla luce e ai materiali locali ha influenzato anche l’architettura australiana contemporanea. Alcuni architetti e studi progettano edifici che dialogano con le storie e i paesaggi dei popoli aborigeni, cercando una maggiore sostenibilità e un rapporto più rispettoso con il territorio.

- edifici pubblici e spazi culturali che integrano arte e simboli dei First Nations;

- progetti premiati per il loro approccio al clima e al paesaggio, spesso citati come esempi di architettura “organica”;

- interventi urbani che restituiscono spazio al verde e alla biodiversità, ispirandosi a una visione più ampia del concetto di “abitare”.

Visitare luoghi e comunità nel rispetto delle regole

Alcuni siti sono accessibili ai visitatori, altri sono considerati luoghi sacri o spazi di uso esclusivo delle comunità locali. È fondamentale informarsi in anticipo e seguire sempre le indicazioni di chi custodisce questi territori.

- rispetta i cartelli che indicano divieti di accesso, di fotografia o di sosta in aree sensibili;

- non entrare in strutture o ripari tradizionali senza invito esplicito delle guide;

- affidati a tour e operatori che lavorano in modo trasparente con le comunità aborigene e riconoscono il loro ruolo di Traditional Owners;

- ricorda che non tutto può essere fotografato, condiviso o raccontato: alcune storie appartengono solo a chi vive quei luoghi.

Per approfondire in modo ufficiale la cultura e le esperienze aborigene in Australia, puoi consultare anche le pagine del turismo australiano dedicate all’ Aboriginal Australia e ai programmi che mettono in contatto i visitatori con le comunità locali.

Richiedi il visto eVisitor per scoprire l’architettura aborigena in Australia

Se questo viaggio nell’architettura aborigena in Australia ti ha fatto venire voglia di vedere dal vivo rifugi tradizionali, paesaggi sacri e progetti contemporanei ispirati ai First Nations, ricorda che per entrare nel Paese ti serve un visto turistico valido. I cittadini italiani idonei usano di solito il visto eVisitor (subclass 651), da richiedere online prima della partenza.

Richiedi il visto eVisitor per il tuo viaggio in AustraliaServizio di assistenza privata in italiano, non affiliato al Governo australiano. Le regole sui visti possono cambiare: verifica sempre le informazioni ufficiali sui siti governativi prima di prenotare il viaggio.

Domande frequenti sull’architettura aborigena in Australia

Che cos’è l’architettura aborigena in Australia?

L’architettura aborigena in Australia è l’insieme di forme abitative e ripari tradizionali sviluppati dai popoli aborigeni in relazione al clima, al territorio e allo stile di vita nomade o semi-nomade. Non si tratta di edifici monumentali, ma di strutture leggere, spesso temporanee, pensate per proteggere, rispettare e leggere la Terra.

Perché si parla di architettura “organica” nella tradizione aborigena?

Si parla di architettura “organica” perché i ripari tradizionali aborigeni nascono dall’osservazione diretta del paesaggio: sfruttano vento, ombra, pendenze del terreno e materiali locali. Le strutture non cercano di imporre una forma alla natura, ma si adattano ad essa, seguendo le stagioni e i cicli del territorio.

Dove posso vedere tracce di architettura aborigena tradizionale?

In alcune regioni è possibile vedere ripari, resti di insediamenti e luoghi di sosta all’interno di parchi nazionali, riserve e siti gestiti dalle Traditional Owners. È importante affidarsi a guide locali o tour che lavorano in collaborazione con le comunità aborigene, nel rispetto delle regole di accesso ai luoghi sacri.

Esiste un legame tra architettura aborigena e architettura australiana contemporanea?

Sì. Alcuni architetti australiani hanno dichiarato di ispirarsi ai principi di semplicità, dialogo con il clima e rispetto del paesaggio che caratterizzano molte forme di architettura aborigena. Anche se i materiali e le tecnologie sono diversi, l’idea di progettare edifici “in ascolto” del luogo è un punto di contatto importante.

Serve un visto per visitare i luoghi legati alla cultura aborigena in Australia?

Sì. I cittadini italiani devono richiedere un visto prima della partenza. Per chi viaggia per turismo il visto più utilizzato è l’eVisitor (subclass 651), da richiedere online. Maggiori dettagli nella nostra guida ai visti turistici per l’Australia.

M. Francesca G.

Architetto e archeologa specializzata in turismo culturale, con oltre vent’anni di esperienza nello studio dei paesaggi storici e nella valorizzazione del patrimonio artistico e archeologico del Mediterraneo. Dal Sud Italia guarda al mondo intrecciando territorio, memoria e identità.

Per Visto-Australia.it cura gli articoli dedicati ai viaggi di nicchia e alle destinazioni meno conosciute, con una particolare attenzione alle culture indigene, ai luoghi sacri e alle storie che abitano il paesaggio. Le sue parole accompagnano il lettore in un turismo culturale ed esperienziale che invita alla scoperta, ma anche al rispetto.

Testo narrativo di M. Francesca G. · Revisione SEO/YMYL e aggiornamento delle informazioni pratiche a cura del team editoriale di Visto-Australia.it.